特集 連載 新島って、ロックだ‼︎

海から生まれた神の石 コーガ石ってナンダ?

Posted on 2020年5月16日

火の神が生んだ、水に浮かぶ鉱石

伊豆諸島には、こんな国造りの神話がある。神々が島造りについて詮議し、7日7夜かけて10の島を焼いて造った。1番目は、はじめの島・初島。2番目は神々が集まる神津島。3番目は大きいので大島。そして4番目の島は潮の泡を焼いて造ったところ、あまりに白いので「新島(あたらしま)」と名付けたーー。

それほど新島の砂は、白い。そしてその白さの源になっているのが新島特産の天然石、コーガ石だ。海の底から生まれた不思議な石は太平洋に浮かぶ小さな島にどっしりと腰を下ろし、町を、家を、そして命を育んでいくことになった。

伊豆諸島を空から眺めると、富士山に向かってほぼ一直線に並んでいるのがよくわかる。ライン上にあるのは、本州の真ん中を縦断して太平洋へと続く、富士火山帯。伊豆諸島の島々は、いずれも海底火山の噴火によってできた火山島だ。

新島も20近い火山が噴火で隆起をくり返し、平安時代前期の886年に起きた大噴火によって現在の形になったといわれる。その最後の噴火によって生まれたのが、島の南部にある向山(むかいやま)。島の人々が石山(いしやま)と呼ぶ、コーガ石の生まれる場所だ。

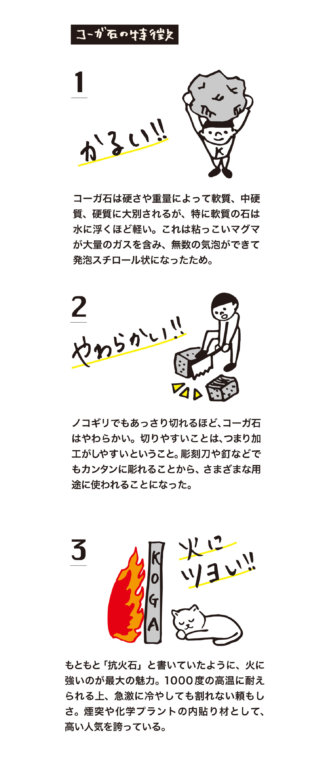

コーガ石は噴火によって噴き出した溶岩が固まってできた火成岩の一種で、正式名は黒雲母流紋岩(くろうんもりゅうもんがん)という。一部を除いてほぼ流紋岩でできている新島の中で、石山のコーガ石は際立って白い。しかも表面はざらざらとしてキメが粗く、いかにも溶岩生まれですよ、といった厳つさがあるのに、手に取ると「えっ」っと思わず声が出るほど軽い。おまけにノコギリでサクサク切れてしまうほど、やわらかいのだ。

とはいえコーガ石はケイ酸含含有率が77%以上と非常に多く、中身はほぼガラス質。そのため 1000度の高熱にも耐えられる強さがあり、しかも急激に冷やしても歪んだり割れたりしない。やわらかいけどヤワじゃない、なんとも底力のある石なのだ。

強くて丈夫、なのに軽くて扱いやすいという独特の性質を持ったコーガ石は、世界で新島とイタリアのリパリ島でしか採掘されていない。いにしえの人々は、この水に浮かぶ珍石を「神の石」と崇めたともいわれている。江戸時代には軽石や「かぶ石(浮かぶ石から由来するともいわれる)」と呼んで珍重され、のちに江戸末期に鋼化石(こうがせき)大正時代に抗火石(こうがせき)の名で建材として市場に流通。戦後から現在のコーガ石の名で定着し、一大産業として島を支えていくことになった。

photo by 岸本咲子

design & illustration by 西山里佳

text by 秋枝ソーデー由美

*こちらはフリーペーパー『にいじまぐ』1号(2017年8月発行)の特集記事をWeb転載したものです。記事の内容および写真は掲載当時のままとなっており、一部情報が古いものもあります。あらかじめご了承ください。