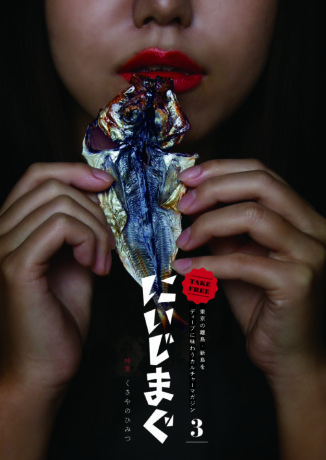

特集 連載 新島って、ロックだ‼︎

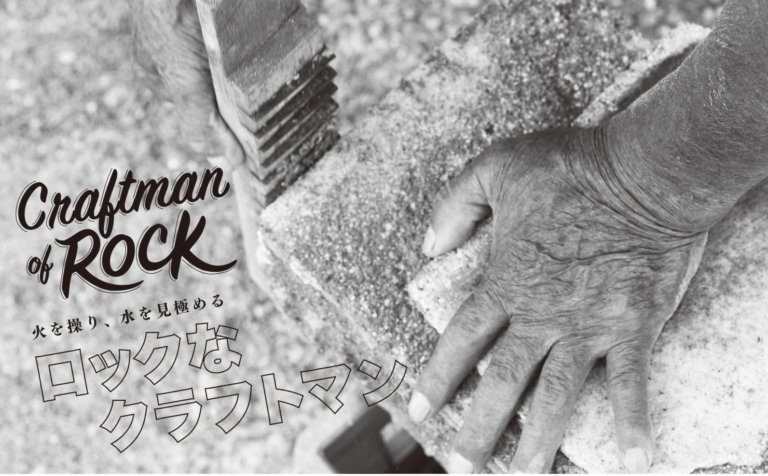

火を操り水を極めるロックなクラフトマン

Posted on 2020年5月19日

職人のこだわりが光る石の加工品

コーガ石は全国でも新島でしか採掘されていない、とても珍しい石だ。ほかにない石ということは、つまり加工技術も道具もほかにない、ということでもある。コーガ石が島の基幹産業になり、コーガ石の需要が高まる中、職人たちは自ら道具を作り、石の脈をはかり、腕を競って家を建てた。

「コーガ石の石屋っちゅうのはよ、石をくっつけるのが要だ。石とセメントはただくっつけるだけじゃダメで、まず石に水を打つんだよ。濡れた石の間にセメントを入れて、石同士をすり合わせて空気を抜く。そうすると、天井に貼り付けてもくじけねえくらい強くなるんだ。水の引き具合というのかな、引きすぎても乾きすぎても、石はうまくくっつかねえ。石の脈をはかって、ここだというところを見極めるんだ」

島では屋号で「ヤマタ」の名で知られる前田安由さんは、数多くのコーガ石建築を手がけてきた石工のひとりだ。父のあとを継いで、仕事を始めたのは15歳のころ。70年近くたった今も、石の仕事を続けている。

新島でコーガ石の加工技術がどのように洗練され、何人の石工が活躍して石の家並みができたのか、くわしい資料は残されていない。本州から石工を呼んだという話も残されているが、多くは島の石工の手によるものだ。家の屋根や軒下などに見られる繊細な細工も「あそこの家があんな風にしているから、うちはこうしよう、と石工と家主が話し合ったんじゃないか」と語る島の人は多い。石工たちが腕を競い合って、あのデザインができたのかと想像するだけで楽しい。

なかでも石工の技術が問われるのが、お勝手(台所)と風呂場だ。石同士の接着具合や加工のあんばいによって、火のまわり方や水ぎれが左右される場所。特にお勝手を造るとき、島の人は必ず腕のいい石工を指名したという。

今では姿を消してしまった石のお勝手が、近くのお宅に残されているというので案内してもらった。新島ではよくある、母屋とは別に設けられた庭先の台所。約15年前にヤマタさんが作ったコーガ石のかまどは、内側が思いのほか白かった。白いということは、火の燃え方がいい証拠。燃え方が悪いと不完全燃焼を起こし、すすがこびりつくからだ。釜を置く台の部分は滑らかなカーブを描き、釜に寄り添うようデザインされている。

「サツマイモやタケノコをもらうと使うんだ。炊いてから一晩置くと、余熱でどんなに大きなタケノコもやわらかくなる。正月に餅を作るときも、ここで米を蒸かすんだよ。花豆を煮るときは、七輪にコーガ石の火皿を敷くと火の持ちもいいし、豆がおいしくなるんだよ」

持ち主である市川さんは、今も石のかまどを大切にしているという。

最近ではコーガ石で家を建てる人はいなくなり、島内でコーガ石を扱う石工もごくわずかだ。

「だからさ、この人(ヤマタさん)をよ、弱くしたくねえよ。器用だから、なんでもできるんだから」

そう話す市川さんの言葉に、ヤマタさんはニヤリと笑う。

「じゃあ、オイのかまどは合格か?」

「おおよ、合格よ」

photo by 岸本咲子

design by 西山里佳

text by 秋枝ソーデー由美

*こちらはフリーペーパー『にいじまぐ』vol.1(2017年8月発行)の特集記事を転載したものです。記事の内容および写真は掲載当時のままとなっており、一部情報が古いものもあります。あらかじめご了承ください。