特集 連載 流され島のファンタジア

西郷どんもナポレオンも流された!島流しヒストリー

Posted on 2020年6月13日

世界の知られざる島流しの歴史。新島はなぜ流刑地になったのか?

「あいつ、島流しだってよ」

なんて言葉を会社などで耳にすることがある。この場合の島流しは地方への左遷などといった意味で、当然ながらリアルに島へ行くわけじゃない。ところがほんの100年前まで、島流しは実際に行われていた刑罰だった。

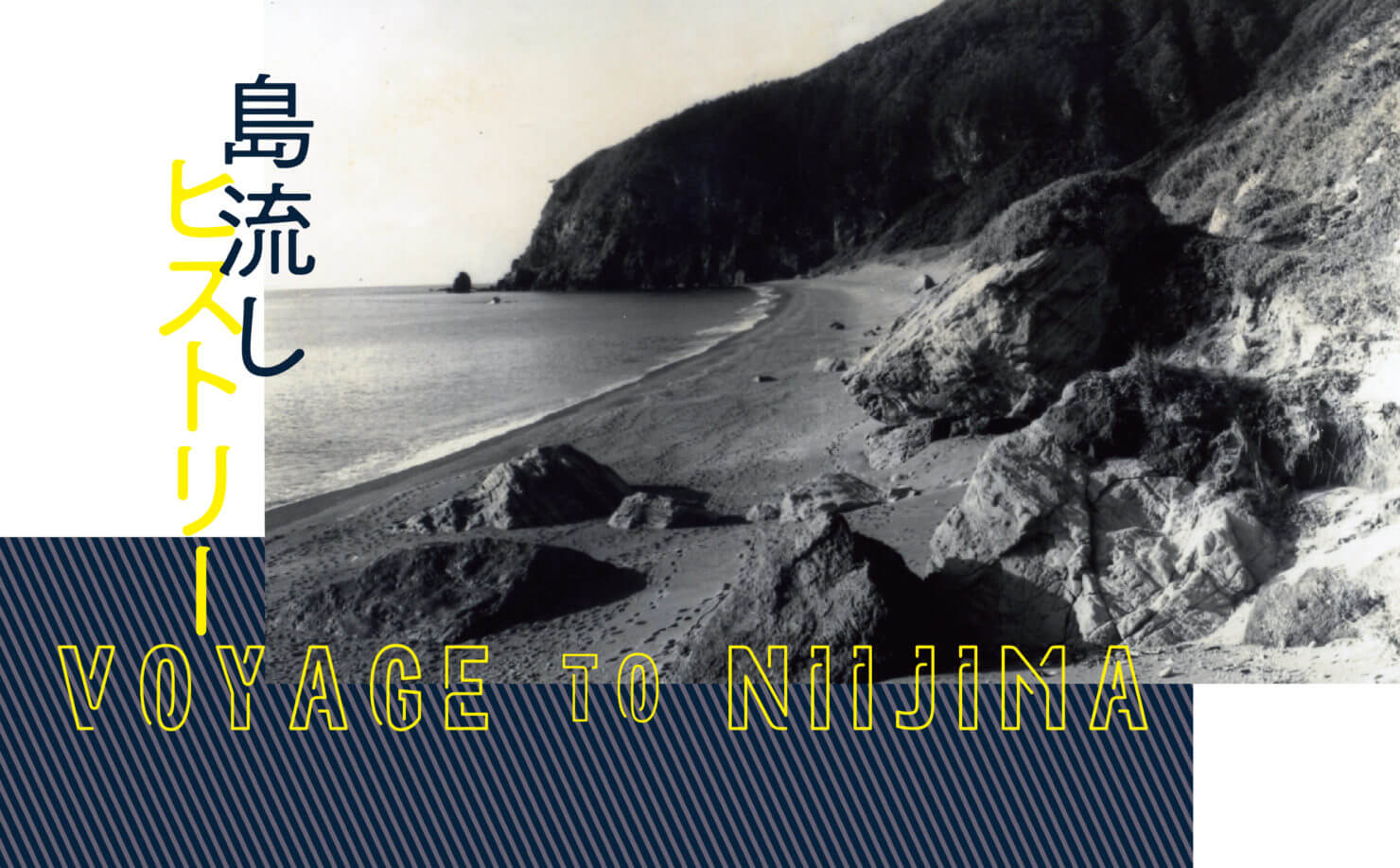

新島・和田浜の古写真。現在の前浜から和田浜のかけての浜に流人船がやってきた (写真:新島村博物館所蔵)

新島・和田浜の古写真。現在の前浜から和田浜のかけての浜に流人船がやってきた (写真:新島村博物館所蔵)

Contents

日本初の流人は悲恋の皇女

島流しの地だった新島を知る前に、そもそも島流しって? というところから話を始めよう。

島流しとは罪人を辺境地へ追放する「流罪(るざい)」のうち、離島へ送ることを指す言葉。流罪は1908年(明治 41年)まで死罪に次ぐ重罪に適用されていた刑罰で、日本では神話の時代から存在していたといわれる。

中心地から遠く離れた不便で侘しい場所へ追いやることで、生きる気力を奪い罪を償わせるのが目的。流刑となった流人(るにん)は慣れない土地で厳しい生活を強いられ、一度流されると恩赦などの特別許可が出ない限り、二度と故郷に戻れないという過酷な刑だ。

日本で最も古い流刑の記録は5世紀頃、允恭天皇の娘・軽大娘皇女が実兄と禁断の恋に落ち、伊予(愛媛 )へ流されたというもの。日本初の流刑が恋愛がらみなんてロマンチックな話だが、飛鳥時代の701年に大宝律令によって流罪が正式に刑罰として定められた後は、天皇や貴族、僧侶などが権力闘争に負けて流刑になるケースが主流になった。

流刑地は東北や伊豆、四国など全国に設けられたが、より罪が重く、身分が高い人ほど遠くへ流され、後鳥羽上皇や後醍醐天皇が流された隠岐や、順徳天皇や日蓮、世阿弥らが流された佐渡など、多くの偉人が遠い島へと送られた。

ちなみに流刑は世界中で行われており、たとえば皇帝ナポレオンはワーテルローの戦いに敗れて失脚。イギリスのセントヘレナ島へ流され、失意のまま生涯を閉じている。

島に流された偉人たち

後醍醐天皇 ▶︎▶︎▶︎ 隠岐島

鎌倉幕府を滅ぼそうとした後醍醐天皇は、計画に失敗して隠岐島に流されたが、脱出して挙兵。天皇に返り咲いた。

日蓮聖人 ▶︎▶︎▶︎ 佐渡島

幕府や諸宗を批判した罪で佐渡島に流された日蓮聖人は、3年間に多くの寺院を建てるなど、島に大きな影響を残した。

西郷隆盛 ▶︎▶︎▶︎ 奄美大島、徳之島、沖永良部島

2度島流しされながら、奇跡の復活をはたした稀有な人。1度目は奄美大島、2度目は徳之島、沖永良部島へ流された。

宇喜多秀家 ▶︎▶︎▶︎ 八丈島

戦国武将・宇喜多秀家は関ヶ原の戦いに敗れて、八丈島流人1号として流され、約50年もの長い間、島で暮らした。

わずかな罪で流された江戸の島流し

一部の特権階級に適用されていた流刑が、劇的な変化を遂げたのは江戸時代のことだ。徳川家康が江戸に幕府を開くと、参勤交代に伴い全国から人が流入。職人や町人も増えていき、江戸中期には江戸は世界最大級の百万都市へと発展した。すると人口増に比例するように犯罪が増えて、ついには牢屋敷に罪人を収容しきれなくなる事態に。そんなとき幕府が目をつけたのが「遠島」、いわゆる島流しだった。

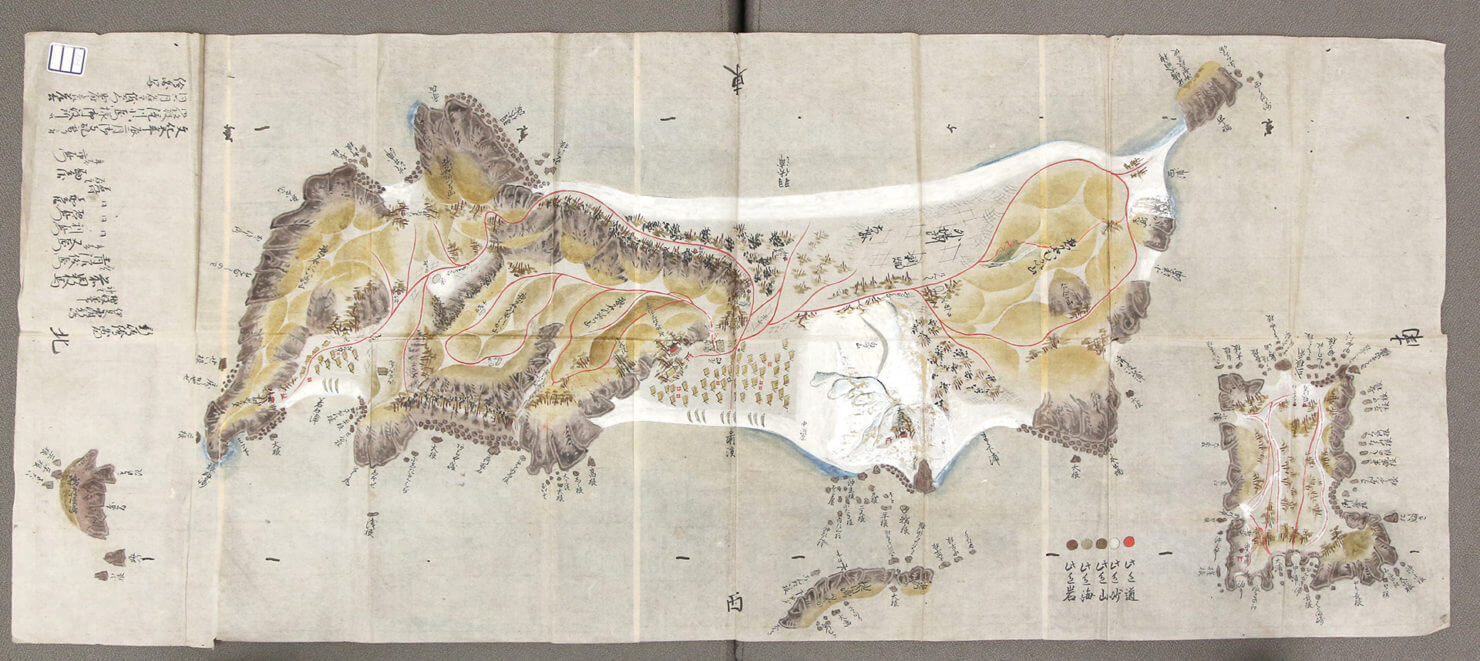

8代将軍吉宗時代の1742年(寛保2年)に刑罰や訴訟法にまつわる「御定書百箇条」が制定されると、流罪はすべて遠島に限定され、京都から西は薩摩の島々や隠岐、壱岐、天草、佐渡、江戸からは伊豆七島が流刑地(伊豆大島、八丈島、三宅島、新島、神津島、御蔵島、利島)と定められた。また遠島となるのは賭博や殺人、鉄砲の不法所持、僧侶の女犯などが対象と決められた。

とはいえ実際はケンカやスリといった微罪や、罪人の親族だから、事件現場にいたからといった「とばっちり流罪」も多かったようだ。5代将軍綱吉の頃には「生類憐れみの令」によって、蚊を殺した罪で流罪になった侍も。また新島には将軍にフンをしたカラスが島へ送られたという記録も残されており、島流しがいかに乱用されていたかがわかる。

江戸から新島へ、 流人船が走る

島流しというと隠岐や佐渡が有名だが、人数でいえば伊豆七島が最も多く、全体で5000人以上が送られたといわれている。古くから伊豆七島には江戸からの航路があり、幕府の直轄地(天領)で支配も行き届く。しかも黒潮に囲まれ海流は荒く、天気が荒れれば島人ですら抜け出すことはできないのだから、流刑地としては絶好の場所だった。

やがて七島の中でも江戸に近く脱走者が後を絶たなかった伊豆大島や、地形的に船が着岸しづらい利島や御蔵島への遠島が減少。八丈島、三宅島、新島が流刑の中心地となっていった。

では流人たちは、どんなプロセスで新島までやってきたのだろうか。前田明永著『新島流人史』によると、江戸・小伝馬町の牢屋敷で囚獄されていた流人たちは、隅田川河岸の町・霊岸島から船に乗り、相模湾から伊豆半島を経て新島へ向かったという。

今では高速船で2時間半で行ける航路も、当時は早くて1週間、遅いときには1ヶ月かかったとう。長い船旅の末にたどりついた新島。白い砂と明るい海の色は、彼らの目にどんな風に映っただろうか。

Designed by 西山里佳(marutt)

Illstrated by 湯本浩輔

Text by 秋枝ソーデー由美

*こちらはフリーペーパー『にいじまぐ』2号(2018年8月発行)の特集記事をWeb転載したものです。記事の内容および写真は掲載当時のままとなっており、一部情報が古いものもあります。あらかじめご了承ください。