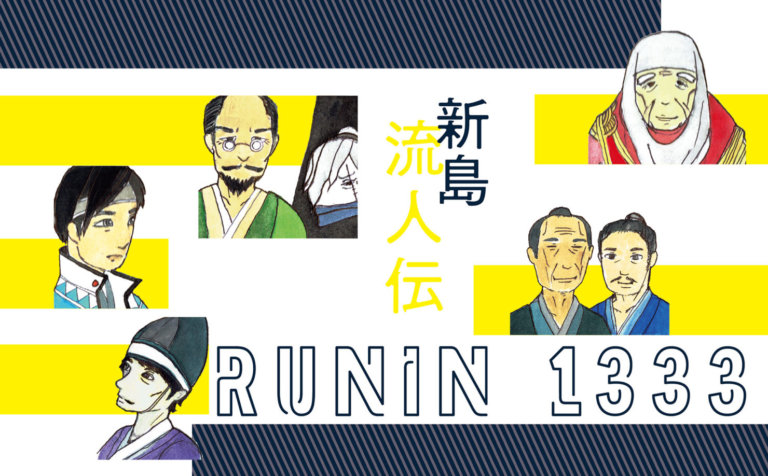

特集 連載 流され島のファンタジア

島人と共に生きた1333人の流転人生 新島流人伝

Posted on 2020年6月14日

約200年間に江戸からやってきた流人たちはどんな人だったのか?

Contents

江戸からやってきた流人たち

江戸時代に流刑地に定められた新島には、どんな流人たちがやってきたのだろうか。

流人の出入りを記録した古文書『新島流人帳』によると、江戸初期の1668年(寛文8年)に羽黒山の別当・天宥法印が送られたのを皮切りに、1871年(明治4年)までの204年間に1333人が新島に流されている(※1)。流刑地として有名な八丈島の流人は約1800人。新島もひけをとらない人数だ。

流人の中には高僧や名主といった身分の高い人もいたが、多くは 無宿(むしゅく)と呼ばれるならず者、町人、百姓といった庶民で、罪状もケンカや博打、窃盗といった軽犯罪が多い。全体の7割が20~30代の若い男性で、人口1800人ほどの島に100人以上の流人が暮らした時期もあったという。

ところで、一度島に流されれば一生戻れないのが流刑の掟だが、将軍の代替わりや法要、慶弔時などには「御赦免(ごしゃめん)」と呼ばれる特別許可が出て、新島に来た流人の4割は故郷への帰還を果たしている。

とはいえ江戸からの赦免状はいつ誰に届くかわからず、御赦免を待ちきれずに、禁止された島外脱出「島抜け」を企てる流人も少なくなかった。

新島で過ごした主な流人

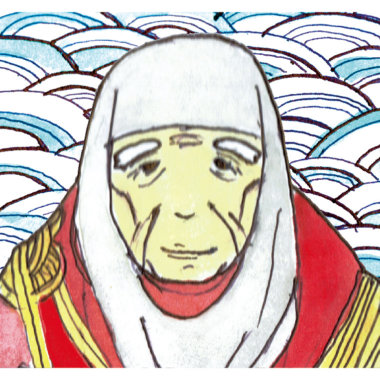

流人第1号となった悲劇のカリスマ

天宥法印 てんゆうほういん 1593-1674

1400年もの歴史を持つ山岳信仰の聖地・出羽三山で、25歳の若さながら羽黒山執行・別当(一山を統括する最高位の僧)を務めた天宥は、戦国の長い内乱によって荒廃した一山を再建した人物として知られる。

徳川家のブレーンとして名高い「黒衣の宰相」天海僧正の弟子となり、羽黒山を天台宗に改宗するなど数々の改革を断行。それが周囲の反発を招いて失脚し、1668年(寛文8年)に遠島処分となった。

82歳で亡くなるまで7年間を新島で過ごしたが、島では高僧として迎えられ、読み書きや農耕技術を教えるなど島の人々に大変慕われたという。

映画にもなった極悪人

島抜けの「ども安 」 1811-1862

新島流人の島抜けで最も有名なのが「ども安」こと中村安五郎だ。甲州(山梨)の名家に生まれたが博打や暴力事件をくり返し、数千人の子分を従える大親分となったども安は、1851年(嘉永4年)に複数の罪で新島へ流された。

島では模範的な流人として暮らしていたが、2年後に仲間6人と島抜けを計画。名主・前田吉兵衛宅に押し入り、鉄砲を奪おうとしたが、吉兵衛はひるむことなく頑として保管場所を明かさなかった。

ども安は吉兵衛を殺害して、盗んだ漁船で伊豆の網代へ上陸。故郷で大親分に返り咲いたが、10年後に捕縛され獄死した。吉兵衛の亡骸は手厚く葬られ、「名主吉兵衛の墓」として墓地の案内板に記されている。ども安の子孫が吉兵衛宅を訪問し、謝罪したという後日談もある。

新撰組最後の隊長

相馬主計 そうまかずえ 1843 – 不明

相馬主殿(とのも)ともいう。笠間藩士の子として生まれ、新撰組に入隊直後の1868年(慶応4年)に起きた鳥羽・ 伏見の戦いから頭角を表し、近藤勇隊長と行動を共にする。近藤が投降して捕われた際には、助命を求める勝海舟の書状を牢獄に届け、自らも捕われの身となった。

釈放されると旧幕府軍の残党と合流し、函館戦争に参戦 。 69年( 明治2年)に土方歳三隊長の戦死とともに新選組隊長に就任した。しかし隊長として行動したのは数日のことで、直後に逮捕され、翌年に新島へ送られた。

島では寺子屋を開いたほか、島の女性と結婚。2年後に赦免され東京に戻ったが、割腹自殺を図って30年の生涯を閉じた。

庶民のリーダーと孝行息子

上木甚兵衛 うわぎじんべえ 1713-1798

江戸中期に飛騨(岐阜)に生まれた上木甚兵衛は、造り酒屋の婿養子として稼業を繁栄させたが、代官による理不尽な増税などが発端となって1773年(安永3年)に百姓一揆・大原騒動が発生。百姓の味方をした罪で町人として唯一処分され、 62歳で新島へ送られた。

島では子どもたちに読み書きを教えたり、畑仕事をしたりして働き、「飛驒んじい」と呼ばれて慕われた。高齢になった甚兵衛が病に倒れると、次男の三島勘左衛門が来島し、甚兵衛が85歳で亡くなるまでの8年間、献身的に看病した。

25年間を新島で過ごした甚兵衛の死後には盛大な葬儀が行われ、流人で唯一、島人と同じ共同墓地に葬られている。

勤皇の志士はサムライドクター

上平主税 かみだいらちから 1713-1798

幕末に大和(奈良)十津川郷に生まれる。若くして医術と国学を学んだが、情熱家だった主税は勤皇の志士となり、1869年(明治2年)に明治新政府の参与、横井小楠の暗殺事件に関係した罪を問われて翌年47歳で新島へ送られた。

島では寺子屋を開いたほか、医術の知識を活かして薬草の扱い方や産婆術を教えた。72年(明治4年)に赦免されてもそのまま島に残って医療活動を続け、天然痘が流行した際には県庁に直訴してワクチンを取り寄せ、島人を死の淵から救った。

79年(明治11年)に島で結婚した妻とともに離島し、十津川郷に戻って66歳で亡くなった。

※1:新島には地役人(島の最高責任者)を代々務めた前田家に伝わる流人帳と、島役所で管理されていた流人帳の2種類があり、新島に向かう船中で亡くなったケースや、他島へ島替えになったケースなどをカウントしたかどうかで人数に誤差があるが、おおむね1333 人とされている(前田明永氏談)

Designed by 西山里佳(marutt)

Illustrated by 湯本浩輔

Text by 秋枝ソーデー由美

*こちらはフリーペーパー『にいじまぐ』2号(2018年8月発行)の特集記事をWeb転載したものです。記事の内容および写真は掲載当時のままとなっており、一部情報が古いものもあります。あらかじめご了承ください。