特集 連載 流され島のファンタジア

100年後の島に今も息づく流人カルチャー

Posted on 2020年6月15日

島人にとって流人は大切な存在だった

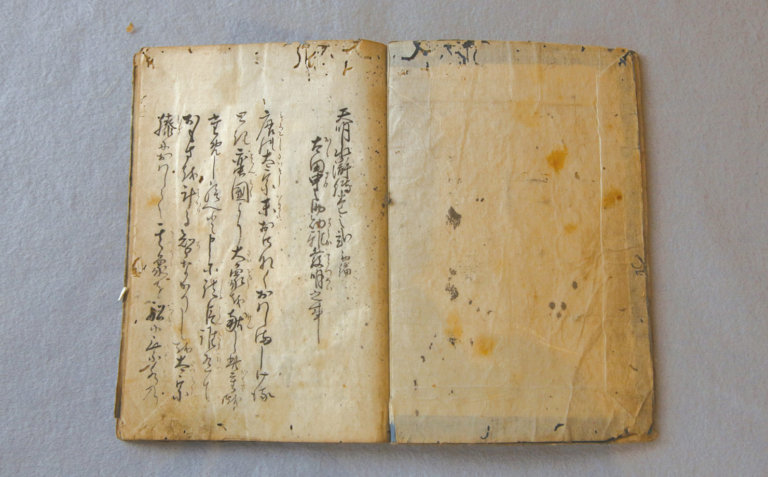

新島で自給自足を強いられた流人たちは、大工は家を建てて日銭を稼ぎ、 絵師は絵を描いて売り、自らの経験を活かすことで日々の糧を得た。そうして彼らが持ちこんだ技術や知識は島人へと伝わり、島の暮らしに欠かせない財産として受け継がれることになった。

暮らしに溶けこんだ新島流人

流刑と聞くと、幽閉されながら悲しみにくれる雅な貴族の姿、 あるいは過酷な労働に苦しむ凄惨な日々……といったイメージが浮かぶだろうか。そうだとしたら、新島の流人たちが村の中で普通に暮らし、自由に歩き回ることができたと聞いて驚くかもしれない。

彼らは牢獄への監禁も、強制労働も要求されなかった。そのかわり、食事などの生活保障もなかった。要は島に着いたら後は自力でなんとかしなさい、というのが幕府のやり方だったわけだ。

「だから新島の流人たちは、島の暮らしに深く入りこんでいくことになりました。大工や医者、絵師など、手に職のある人は技術を生かして職を得、女性は水くみや家事など、その他の流人は畑仕事をして日々の糧を得たといいます。人々と暮らしを共にし、天災や飢饉は共に苦しむ。それしか彼らに生きる道はなかったのです」

そう語るのは新島の総鎮守である十三社神社の宮司で、新島流人研究の第一人者として知られる前田明永氏だ。前田氏によると、経済的に余裕がある流人は民家の離れを借りて自活し、それ以外は五人組と呼ばれる住民組織に預けられ、流人小屋で共同生活を送りながら働くか、五人組が持ち回りで面倒を見たという。

村の一員として働いた流人たちは、仕事を通じて技術や知識を島の人々に伝える役割を果たした。医師は病気の治療はもちろん薬草の知識を伝え、大工は建築技術を、武士や僧侶は読み書きを教えた。

「新島にとって流人は唯一の情報源。何もないところに新しい技術や知識がどんどん入ってきたことで、島の暮らしに変化が生まれたのではないでしょうか」

と、流人に関する著書もある北村武氏はいう。

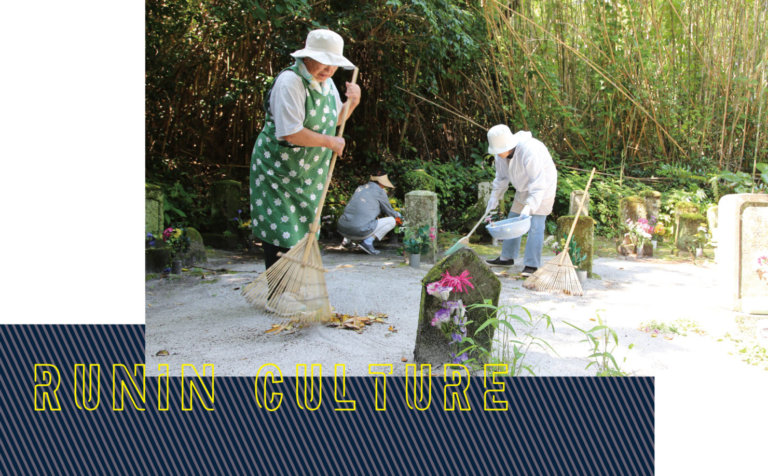

流人の墓守は島の伝統

新島にやってきた流人の大半は、厳しい島暮らしの中で餓死または病死したといわれている。島で亡くなった流人たちは、地元で流人墓(るにんばか)、または流人墓地と呼ばれる共同墓地の一角に埋葬され、島の人々が交代で掃除をしている。

「丁目ごとに月当番を決めて掃除をしているんだよ。3日に1回ぐれえかなあ。ほうきで掃いて、花がダメになったら取り替える。 時々、羽伏浦からきれいな砂を持ってきて敷くんだ。なぜ見ず知らずの人の墓を世話するかって? これまでずっとずっと、そうやってきたんだもの。うちらの代で絶やすわけにはいかないよ」

墓地の世話をする女性たちは、口々にそう言って掃除の手を休めない。流人は罪人ではあるけれど、家のために働いてくれる人であり、技術や教育を授けてくれる大切な存在でもある。中には流人のために墓を建てる家もあったほど、人々は彼らを大切にしてきた。

小学生と飛騨んじいセット

墓守の伝統は140年たった今もなお、連綿と受け継がれている。新島小学校では代々、6年生になると「飛驒(ひだ)んじい」の名で親しまれる上木甚兵衛の墓を掃除するのが習わしだ。2人1組で放課後、毎日欠かさず。

「最初に石像の左肩 、右肩 、頭の順で水をかけてから、墓石に水をかけ、ほうきできれいにして、最後に人数分の線香をあげます。友だちが一緒にきた時は、友だちの分も線香をあげています」

そういうのは、この日当番だった6年生(当時)の菊地一之輔くんと櫻田蓮慈くん。墓守りの作法は、上級生に教わるのだという。飛驒んじいの故郷・ 岐阜県荘川村ではこうした島の伝統を知り、毎年夏に小学6年生が新島を訪れるようになった。

ほかにも流人が縁で親しくなった地域や家族は多く、交流は今も続いている。 教育 、産業、芸能と、さまざまな形で新島に影響を与えてきた流人たち。その痕跡は新島の今を静かに支えている。

Designed by 西山里佳(marutt)

Text by 秋枝ソーデー由美

*こちらはフリーペーパー『にいじまぐ』2号(2018年8月発行)の特集記事をWeb転載したものです。記事の内容および写真は掲載当時のままとなっており、一部情報が古いものもあります。あらかじめご了承ください。